Geflüchtete auf der Balkanroute: Eine junge Kurdin erzählt von Angst, Mut und Hilfe

Beschreibung

Weltweit müssen Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, weil sie vor Verfolgung fliehen oder in zerstörten Regionen kein sicheres Leben mehr möglich ist. Eine kurdische Familie erzählt von ihrer langen Reise über die Balkanroute, ihrer Hoffnung auf Schutz in Europa – und ihrem Wunsch nach einem eigenen Weihnachtswunder: einem Zuhause in Frieden

Raz hat Angst. Große Angst. Sie traut sich nicht ihren Nachnamen zu nennen, möchte nicht fotografiert werden. Dass ihr Vorname hier steht, hat sie lange und gut überlegt. Über ihr Schicksal redet sie aber überraschend ungezwungen auf Deutsch und Englisch. Die 17-Jährige lebt derzeit mit ihren Eltern Mohammed und Nyaz sowie ihrem achtjährigen Bruder Rawaz im Flüchtlingscamp Lipa in Bosnien-Herzegowina. Das liegt nahe der EU-Außengrenze, rund 3.200 Kilometer entfernt von in ihrer Geburtsstadt Sulaimaniyya im Nordirak. Die Angst vor Verfolgung hat sich tief eingegraben. Denn für die kurdische Familie wurde es in der Heimat zu gefährlich. Raz’ Vater Mohammed war ein erfolgreicher Koch – und wurde bedroht. Er sollte seine Stellung missbrauchen, um Gäste zu vergiften, berichtet Tochter Raz. Doch Mohammed wollte nicht zum Mörder werden. Als er sich weigerte, wurde das Leben seiner Tochter und seiner damals schwangeren Frau bedroht. Er sah für sich und seine Familie nur noch einen Ausweg: die Flucht. Es war der Beginn einer Odyssee, die bis heute andauert.

Seit acht Jahren auf der Flucht

2017 floh die Familie zunächst in die Türkei. In den Irak wollen sie höchstens dann zurück, wenn es dort wieder sicher ist – und auch dann nur als Besucher, um Angehörige zu sehen. Von der Türkei aus ging es mit dem Schiff weiter nach Griechenland. Dort wurde Rawaz geboren. Mit dem Neugeborenen zog die Familie zu Fuß nach Albanien. Manchmal gingen sie allein, geleitet nur vom GPS-Signal eines Handys. Manchmal schlossen sie sich anderen Geflüchteten an – das gemeinsame Ziel verband und half, die Strapazen zu ertragen.

Nach Schätzungen der UNO waren im April 2025 weltweit 122,1 Millionen Menschen auf der Flucht – rund 1,5 Prozent der Weltbevölkerung. 41 Prozent von ihnen sind Kinder. Um ihnen beizustehen, sind zahlreiche Hilfsorganisationen aktiv. Eine davon ist die in Österreich gegründete SOS-Balkanroute mit ihrem Vorsitzenden Petar Rosandić.

Die Gründung von SOS-Balkanroute

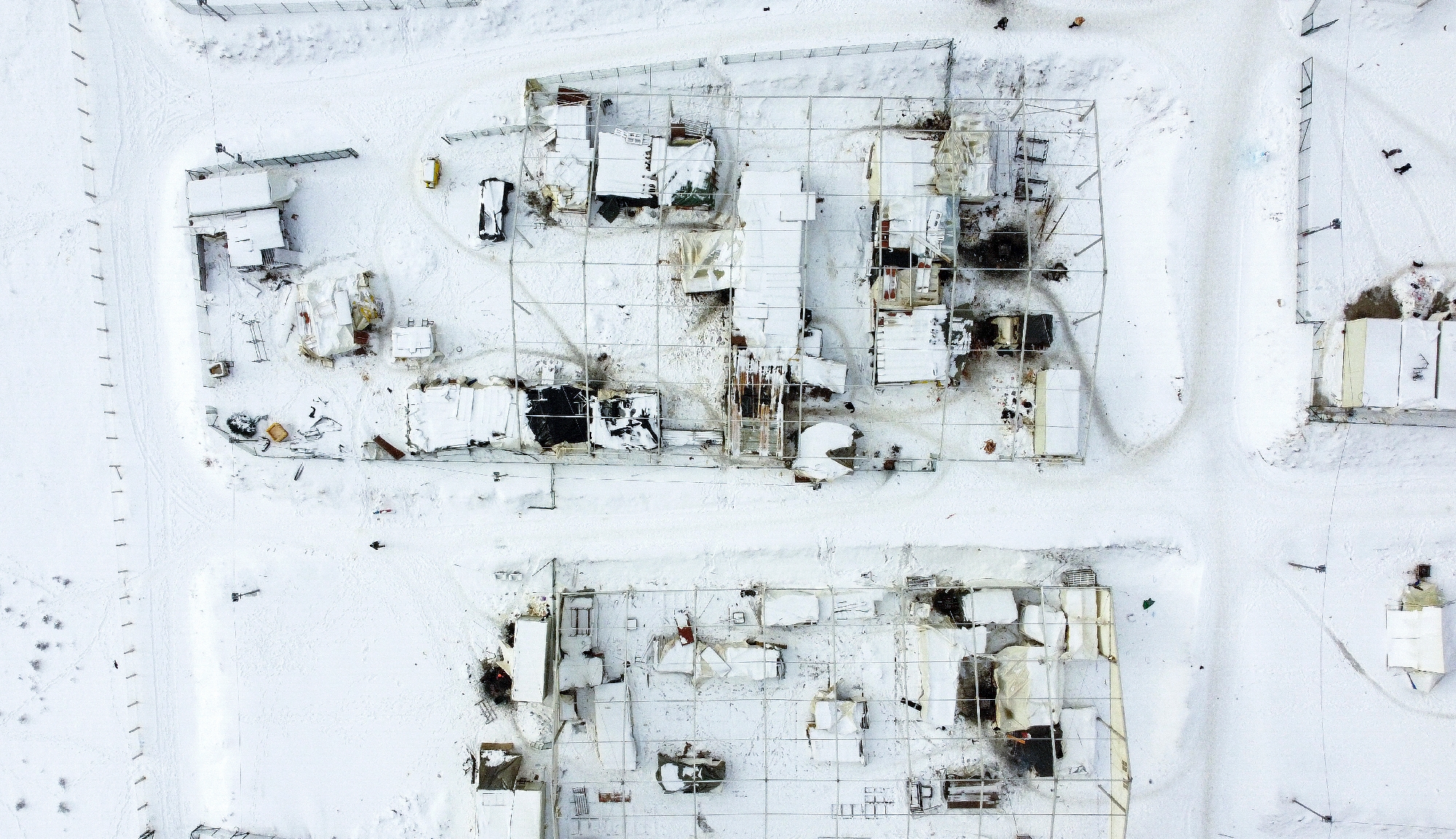

2019 betrat Rosandić erstmals als Zivilist das Flüchtlingscamp Vučjak, in den Bergen oberhalb der Grenzstadt Bihać neben einem Minenfeld gelegen. Die Zustände schockierten ihn so sehr, dass er beschloss zu helfen. Aus ersten spontanen Aktionen entstand die NGO SOS-Balkanroute. „Wir haben klein angefangen, sind dann aber gewachsen“, erzählt er. Inzwischen arbeitet sie mit anderen Organisationen zusammen. Doch das Camp blieb problematisch und wurde geschlossen, die Bewohner nach Lipa verlegt. Das Lager liegt abgelegen auf dem Gebiet der Großgemeinde Bihać, das gleichnamige Dorf ist seit dem Bosnienkrieg unbewohnt. Bis zur nächsten Stadt läuft man mehr als fünf Stunden – durch Wälder, in denen Minen-Warnschilder stehen.

Auch Raz’ Familie lebt heute in diesem Camp. Dabei hatte es zunächst besser ausgesehen: Von Albanien aus hatten sie es nach Deutschland geschafft. Ohne Essen und im Dunkeln kämpften sie sich entlang der Balkanroute bis nach Bochum. Unterwegs halfen manchmal Fremde mit Fahrten, manchmal mussten sie weite Strecken laufen.

Ein Leben in Deutschland

In Deutschland besuchte Raz einen Sprachkurs und später die neunte Klasse eines Gymnasiums. Ihr Vater eröffnete ein Restaurant, die Mutter kümmerte sich um den kleinen Bruder. „Wir haben uns wohlgefühlt, wir waren angekommen“, erinnert sich Raz. Sie lernte schnell Deutsch, immerhin spricht sie auch schon Arabisch, Farsi, Kurdisch, Griechisch und Englisch. Damit konnte sie anderen Geflüchteten helfen und sie träumt davon, später Dolmetscherin zu werden. Doch dieser Traum liegt nun auf Eis. Die Behörden forderten für das Restaurant ihres Vaters immer neue Unterlagen. „Dabei hat er alles richtig gemacht“, betont Raz, deren Stimme sonst so leicht klingt, jetzt aber ernst wird. Ob das stimmt, lässt sich nicht mehr prüfen. Fest steht: Der Druck wurde zu groß. Im November 2024 fasste die Familie einen folgenschweren Entschluss: Sie verließ Deutschland – und verlor damit den Aufenthaltsstatus. Heute nennt Raz diese Entscheidung einen „Riesenfehler“.

Die Flucht führte sie nach Kroatien, wo die Polizei sie aufgriff. Seither gilt eine Wiedereinreisesperre: Ein Jahr lang dürfen sie nicht zurück in die EU. So landeten sie im Camp Lipa, nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt.

Ein bisschen Menschenwürde im Flüchtlingscamp

Dort ist auch Rosandić aktiv. 2023 verhinderte seine Organisation, dass auf dem Gelände mit EU-Mitteln eine Abschiebeeinheit errichtet wurde. Er organisiert gemeinsame Abendessen für die Bewohner. Bei einem dieser Treffen lernte er Raz kennen. „Es gibt immer wieder Menschen, die aus privaten, politischen oder rechtlichen Gründen nicht erkannt werden wollen“, erklärt er. Auch einige Uiguren lebten deshalb außerhalb der offiziellen Camps, aus Angst vor der chinesischen Botschaft. „Auch bei politisch verfolgten Kurdinnen und Kurden spielt diese Furcht oft eine Rolle.“ Durch sein Engagement gibt es inzwischen einen Shuttlebus für schulpflichtige Kinder, der auch Raz zur Schule bringt. Ansonsten gibt es im Camp weder öffentliche Verkehrsmittel noch Arbeit. Rund 300 Menschen leben dort, deutlich weniger als ursprünglich vorgesehen – was immerhin die Versorgung mit dem knappen Wasser erleichtert. Die Familien helfen einander, doch der Alltag bleibt trist.

Eine legale Einreisemöglichkeit zurück nach Deutschland gibt es für Raz’ Familie nicht. Doch immerhin verfügen sie über alle wichtigen Dokumente, Ausweise und Impfpässe. Nicht alle haben dieses Glück. Die meisten versuchen, die Grenze heimlich zu überqueren. Dabei kommt es zu sogenannten Pushbacks: „Manchmal ist es schlimm, dann nehmen die kroatischen Polizisten den Männern Handys, Geld und Schuhe weg“, erzählt Raz. Noch gefährlicher ist der Weg über den Fluss Una, der Bosnien von Kroatien trennt. Immer wieder wagen Geflüchtete die Durchquerung – und ertrinken in der kalten, reißenden Strömung. Rosandićs Organisation pflegt die Gräber der Toten und archiviert ihre Namen, um Angehörigen Auskunft geben zu können. „Irgendwann schaffen sie es über die Grenze – oder sie sterben bei dem Versuch“, fasst er die Lage zusammen.

Hoffnung für Geflüchtete

Neben Nahrung, Kleidung und Hygieneartikeln verteilt die NGO auch Hoffnung. Ein Netzwerk von Freiwilligen unterstützt bis zu 300 Menschen gleichzeitig. Mit der Zeit gewann Rosandić sogar das Vertrauen der Polizei – wenngleich diese seine Helfer auch einschüchtert. Und doch gibt es überall stille Gesten der Menschlichkeit: Anwohner lassen Geflüchtete bei sich duschen oder versorgen ihre Wunden. Sie sind, wie Rosandić sagt, „kulturell kompetent“ – sie wissen, wie sie ihre Nachbarn beruhigen und mit Behörden umgehen müssen. Rosandić versucht außerdem, durch Gespräche mit Politikern das Schicksal der Geflüchteten im Bewusstsein zu halten. 80 Prozent derer, die auf der Balkanroute unterwegs sind, sind junge Männer, oft minderjährig, die unter dem Druck stehen, ihre Familien nachzuholen oder aus Europa finanziell zu unterstützen. Die übrigen 20 Prozent sind Familien – ihre Bildung reicht von Analphabeten bis zu Ärzten. Arbeit ist rar. „Manche verkaufen Taschentücher an Straßenkreuzungen, andere werden in die Kriminalität gedrängt“, so Rosandić. „An der Grenze herrscht oft Gewalt, als gäbe es für manche Menschen kein Recht mehr. Wir müssen unser Herz öffnen, denn sie schulden uns keine Dankbarkeit. Wir schulden ihnen unsere Hilfe.“

Die Wünsche von Raz sind, auch zu Weihnachten, bescheiden: etwas bessere Kleidung, genug zu essen – und vielleicht ein Stück Schokolade für ihren kleinen Bruder. Damit ließe sich das Warten auf ein besseres Leben ertragen.

Spendenaktion für Geflüchtete

Die Steyler Missionare starten am 16. Dezember 2025 eine Sammelaktion für geflüchtete Menschen auf der Balkanroute. An der Pforte des Missionshauses St. Gabriel (Gabrielerstraße 171, 2344 Maria Enzersdorf, Österreich) können bis 12. Februar 2026 an jedem Dienstag und Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr dringend benötigte warme Kleidungsstücke sowie weitere lebensnotwendige Ausrüstungsgegenstände abgegeben werden. Gesammelt werden u.a. warme Winterjacken, Hosen, Pullover, T-Shirts für Herren (bis Größe L), Socken, robuste Herrenschuhe bis Größe 45, Schlafsäcke, Hauben, Schals, Handschuhe, Isomatten, dünne Decken, Rucksäcke, Thermosflaschen, Stirnlampen, Taschenlampen, Smartphones und Powerbanks.

Die Spenden kommen den Hilfseinsätzen der Organisation SOS Balkanroute zugute, die der Steyler Missionar Br. Emanuel Huemer SVD mehrfach an die EU-Außengrenzen begleitet hat. „Ich konnte mit eigenen Augen sehen, wie wichtig die Sachspenden für die geflüchteten Menschen sind – und wie ihnen diese Gegenstände und die Begegnungen mit den engagierten Helfer:innen Glaube, Menschenwürde und Hoffnung zurückgeben“, sagt Br. Emanuel Huemer.