Wie eine Organspende zwei Leben verändert hat

Beschreibung

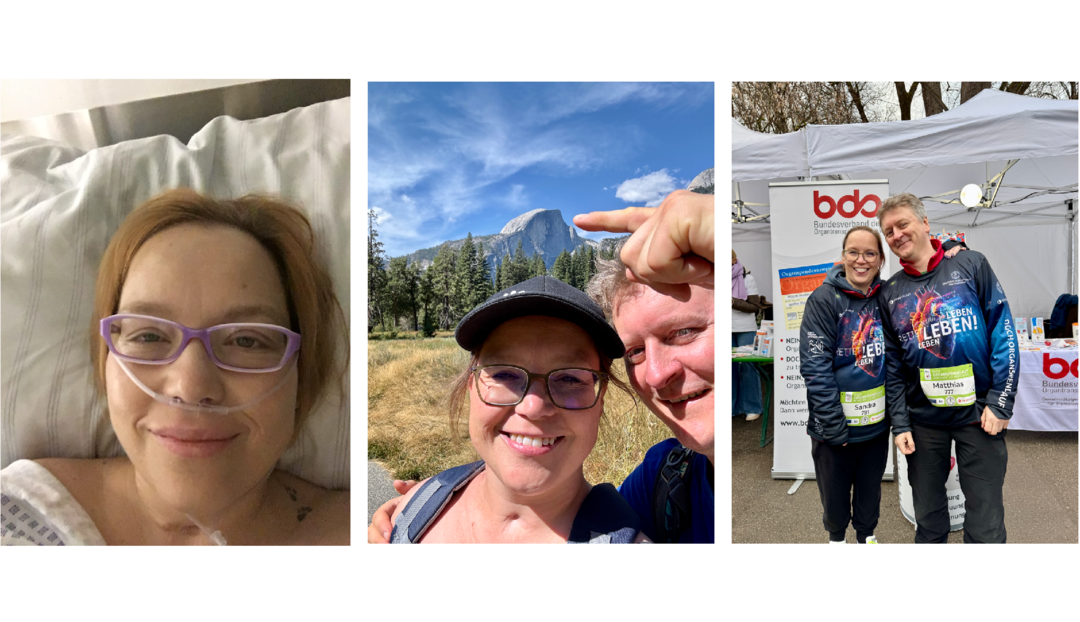

Von der Transplantation zurück ins Leben: Sandra Zumpfe reist gerne und engagiert sich beim Bund der Organtransplanierten

Von der Patientin zur Mutmacherin: Nach der Nierentransplantation (links) genießt Sandra Zumpfe wieder gemeinsame Reisen (Mitte) und setzt sich heute ehrenamtlich beim Bund der Organtransplantierten ein (rechts) | Fotos: privat

Sandra Zumpfe hat schwere Schicksalsschläge erlebt – jeder einzelne hätte sie aus der Bahn werfen können. Fast schien es, als würde sie nie wieder unbeschwert leben können. Doch dann spendete ihr Mann Matthias Mälteni ihr eine Niere

Woher kommt diese Kraft? Sandra Zumpfe wirkt viel jünger als ihre 47 Jahre: kurze blonde Haare, ein offener Blick, ein breites Lächeln. An diesem Tag trägt sie ein leuchtend blaues Sweatshirt der Philadelphia Eagles, eines American-Football-Teams, dessen Fan sie ist. Wenn sie so in einen Supermarkt gehen und Alkohol kaufen wollen, könnte es passieren, dass die Kassiererin nach ihrem Ausweis fragen würde. Sicher ist sicher.

Sicherheit – das ist etwas, das Sandra Zumpfe immer wieder genommen wurde. Denn sie hat schon so viele Schicksalsschläge überstanden, dass es wohl das Vorstellungsvermögen vieler Menschen übersteigt. Sie wurde mit demselben Herzfehler geboren wie ihr Vater. Er starb an einem Herzinfarkt, als sie 16 war. Etwa zwei Monate später verlor sie auch ihre Mutter an Krebs. Sandra Zumpfe wurde Erzieherin, lernte einen Mann kennen, heiratete. Nachdem er an einer Herzklappe operiert worden war, starb auch er an einem Herzinfarkt.

Mit 34 brauchte sie ein neues Herz, und nun schien das Schicksal es gut mit ihr zu meinen: Nach nur sechs Monaten Wartezeit bekam sie das Spenderherz einer jungen Frau. Doch bei der Transplantation kam es zu schweren Komplikationen: „Ich fiel in ein Koma und war danach fast vollständig gelähmt – ein Erlebnis, das sie als grauenhaft beschreibt“, erinnert sie sich. „Es war eine Reaktion meines Körpers auf die schwere Operation: Er hat alles abgeschaltet, was nicht lebenswichtig war. Dazu gehörten auch Hände, Arme und Beine.“

Nach der Herztransplantation waren die Nieren geschädigt

Sie erkämpfte sich ihre Beweglichkeit zurück, doch ihre Welt war nicht mehr dieselbe: Die Transplantation hatte ihre Nieren schwer geschädigt. Für sie begann jetzt ein Leben mit Dialyse – eine Maschine, die schädliche Abfallstoffe aus dem Blut zieht. Der Vorgang bestimmt den Lebensrhythmus der Patientinnen und Patienten und schränkt ihre Lebensqualität massiv ein.

Und dann traf sie den Mann, mit dem sich alles zum Guten wenden würde. „Ein halbes Jahr nach meiner Herztransplantation habe ich Matthias kennengelernt, und wir haben uns entschieden, die Dialyse zu Hause zu machen“, sagt Sandra Zumpfe, die heute wegen Erwerbsunfähigkeit verrentet ist. „Dafür habe ich einen Zugang in den Arm bekommen, aber der war alle drei Monate verstopft, sodass ich eine Operation gebraucht habe.“ Die Narkose während der Eingriffe vertrug ihr Körper schlecht, auch die vierstündige Dialyse war anstrengend: Der Körper verliert dabei nicht nur Gifte, sondern auch Flüssigkeit und Nährstoffe. Häufig sackt der Blutdruck ab, oft kommt es zu Übelkeit und Schwäche. „Die Vorstellung, das über Jahre hinweg zu machen, bis ich eine Spenderniere bekomme, empfand ich als zermürbend“, sagt Zumpfe. „Nach etwa drei Jahren hat Matthias sich entschieden, mir eine Niere zu spenden.“

Auch ein Ehepartner leidet oft unter der Dialyse

Den 49-Jährigen, der im IT-Bereich arbeitet, kostete die Blutwäsche auch viel Lebenszeit. „Abends, nach meiner Arbeit, habe ich das ja mitgemacht“, erinnert er sich. „Ich habe Sandra beim Anschließen an das System geholfen und später beim Abschließen, danach habe ich unser Abendessen gemacht.“ Doch auf beiden Seiten waren die Bedenken groß. „Wenn ich die Dialyse besser vertragen hätte, dann hätte ich bis heute noch nicht Ja gesagt“, glaubt sie. Auch Matthias Mälteni konnte es sich anfangs nur schwer vorstellen, ein Organ abzugeben.

Gespräche mit einer Psychologin halfen beiden, sich Klarheit über ihre Gefühle zu verschaffen. Im Zentrum stand ein schriftlicher Vertrag, den sie miteinander geschlossen haben. „Es ist für uns beide wichtig, dass wir jederzeit nachschauen können, wie wir es damals gemeint haben.“ Tatsächlich haben Menschen, die lebend eine Niere spenden, oft Erwartungen an den Lebensstil der empfangenden Person: Sie soll gesund leben, viel Sport machen, auf Genüsse verzichten. „Mir war es wichtig, Matthias klarzumachen, dass er keine Ansprüche auf mein Leben hat“, sagt Sandra Zumpfe. „Natürlich achten wir auf unsere Gesundheit, aber ich esse auch mal eine Pizza oder trinke ein Glas Wein. Das ist Teil unserer Lebensqualität – für uns beide.“

Auf die Entscheidung folgte noch ein weiteres Jahr Dialyse – so lange dauerten die Begutachtungen, die einer Lebendspende vorangehen. Dazu gehörten medizinische Untersuchungen, die sicherstellen sollten, dass Matthias Mälteni gesund genug war, und dass beide einander genetisch ähnlich genug waren. Gleichzeitig stellt der Gesetzgeber beide Seiten unter seinen Schutz: Eine Ethikkommission aus Expertinnen und Experten der Medizin, Rechtswissenschaft und Psychologie prüft, ob die Spende von beiden Seiten freiwillig erfolgt und keine finanziellen Beweggründe im Spiel sind. Vor dieser Kommission erschienen beide zum Gespräch – in den Räumen des Klinikums Großhadern der Ludwig-Maximilian-Universität in München, wo auch die Transplantation stattfinden sollte - wenn die Kommission zustimmen würde.

Nach der Transplation beginnt die Zeit des Hoffens

Sandra Zumpfe und Matthias Mälteni bestanden die Prüfung, und nachdem die Kommission ihr Einverständnis gegeben hatte, erhielten sie 2017 einen Termin in der Klinik. Das Paar bekam bei der Aufnahme ein gemeinsames Zimmer und konnte sich so gegenseitig beruhigen, bis der entscheidende Morgen anbrach: Matthias Mälteni wurde zuerst in den OP gefahren. In einer etwa vierstündigen Operation wurde ihm eine Niere entnommen. Sie wurde Sandra Zumpfe im Beckenbereich implantiert; der Eingriff bei ihr dauerte etwa zwei Stunden. Anders als ihr Mann wachte sie auf der Intensivstation auf.

Die Erinnerungen an die Rückkehr aus dem OP sind für Matthias Mälteni durch die Narkose verschwommen – von den anfänglichen Schmerzen abgesehen, sind nur wenige Erinnerungen geblieben. Bei Sandra Zumpfe sind die Bilder klarer: „Wir waren noch schwach von der Narkose, aber gleich nach der OP haben wir uns über das Handy gesagt, dass es uns gut geht“, sagt sie. „Das war das Wichtigste für mich: Dass es ihm gut geht – völlig egal, wie es mir gerade geht.“

Doch dann drohte ein Rückschlag. „Nach der Transplantation gab es ein Abstoßungsgeschehen, das die Ärzte nicht gleich in den Griff bekommen haben“, erinnert sie sich. „Das hat mich sehr besorgt, denn es wäre verheerend gewesen, hätte mein Körper die Niere nicht angenommen.“ Auch für Matthias Mälteni waren diese Tage schwer zu ertragen. Doch es gab unerwartete Unterstützung: „Eine christliche Seelsorgerin kam zu mir und bot mir an, mit ihr zu reden“, erinnert er sich. Ohne ihm ihre Weltanschauung anzubeiten, hörte sie ihm zu – und zeigte ihm den Weg zur Zuversicht. „Sie hat mir klar gemacht, wie viel die Ärzte in der Klinik können, und dass es vielleicht nur ein bisschen dauern würde, bis es Sandra besser geht“, sagt Mälteni.

Die Seelsorgerin sollte Recht behalten: Nach etwa zwei Wochen ließ die Abwehr von Sandra Zumpfes Körper gegen die neue Niere nach. Das Paar brauchte Monate, um sich zu erholen, heute geht es beiden gut. Mit zwei Spenderorganen zu leben, erfüllt Sandra Zumpfe mit großer Dankbarkeit. „Ich feiere dreimal im Jahr meinen Geburtstag, denn mir wurde dreimal das Leben geschenkt“, sagt sie. „Darum will ich es so positiv und bewusst wie möglich leben.“

Geprüftes Wissen über Organspenden

Etwa 8.575 Menschen standen zum Jahresanfang 2025 auf der Warteliste für ein Spenderorgan, 6.397 von ihnen warteten auf eine Niere. Die Wartezeit für eine Spenderniere beträgt in Deutschland etwa acht bis neun Jahre. Wer erwägt, ein Organ zu spenden, findet auf der Website des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit viele hilfreiche Informationen und die Möglichkeit, einen Organspendeausweis zu bestellen.

Bund der Organtransplantierten (BDO)

Der Bund der Organtransplantierten (BDO) wurde 1986 gegründet. Er berät Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen. Außerdem setzt er sich in der politischen Arbeit für die Interessen von Menschen mit Spenderorganen ein.